「フラッシュカードで頭がよくなる」は誤解!?幼児教室塾長が教える効果的な使い方

幼児教室では定番のカリキュラム「フラッシュカード」。動物や食べ物の写真、漢字や数字などのカードを見せながら、素早くめくっていく手法です。「フラッシュカードは右脳を鍛え、子どもの頭をよくする」こんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。しかし正しく使い方を理解しないと、発達や発育に影響が出ることがあるのだとか。今回SUKU×SUKU(スクスク)は、幼児教室ひまわり塾長の熊野貴文さんのブログに注目。フラッシュカードの上手な活用方法をご紹介します。

※本ページはプロモーションが含まれます

目次

- フラッシュカードのよくある誤解

- フラッシュカードのメリットとは

- フラッシュカードを繰り返すことによる子どもへの影響

- 大切なのは「本物を自由に」感じること

- フラッシュカードの効果的な使い方とは

- まとめ

- 今回ご協力いただいた教室

- コチラの記事も読まれています

フラッシュカードのよくある誤解

動物や食べ物の写真、漢字や数字などのカードを子どもに見せながら、高速でめくっていくフラッシュカードという教育法をご存じの方も多いですよね。

フラッシュカードに対して、「右脳の発達によさそう」「IQの高い賢い子になりそう」などのイメージをお持ちの親御さんもいらっしゃいます。

しかし「それは誤解です」と仰るのは幼児教室ひまわり塾長の熊野貴文先生。

熊野先生

まずフラッシュカードに関して多くの方が誤解していることは「頭をよくするためのトレーニング」と思っておられることです。

しかしフラッシュカード自体には、「右脳を鍛える」という効果は証明されていないのが現状です。

そもそも、右脳は潜在意識の領域なので、鍛えるということ自体が医学的には不可能といえます。

素早くフラッシュカードをめくっていくことで脳の理解がついていかず考えることができないので、理性のブロックが外れ脳に直接情報が入ると言われています。

これを繰り返すことにより「大量の情報を脳に刷り込める」というのがフラッシュカードの最大の目的です。

フラッシュカードのメリットとは

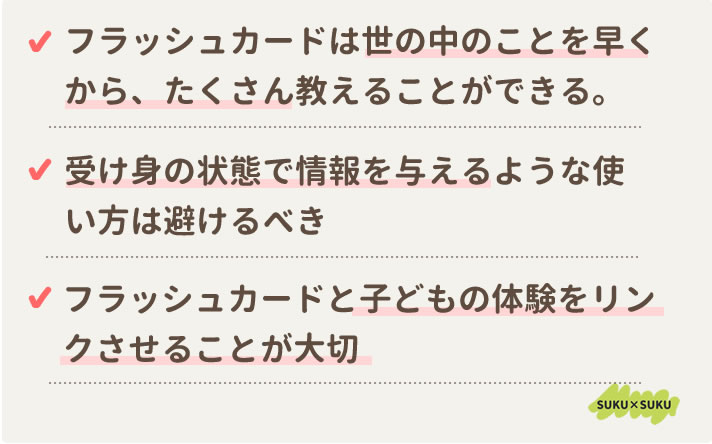

フラッシュカードは「世の中のことを早くから教えるという目的においては効率的な教育法であり、メリットは子どもにたくさんの情報を一気に教えられることです」と熊野先生は仰います。

熊野先生

生まれて間もないお子さんは世の中のことを何も知りません。

親御さんと一緒に世の中に触れながら、ツバキという植物の名前・納豆という食べ物のニオイ・電車に乗ったときのワクワク感など、周囲の世界を体験しながら学んでいきます。

ですが、フラッシュカードを使えば、それを一瞬で行うことができます。

カマキリ、セミ、バッタ、コオロギ、カメムシ、ミツバチ、チョウ……

このように、情報を刷り込んでいけるのでどんどん知識が増えていきます。

その結果、2歳のお子さんが「あ・い・う・え・お」を読めるようになるのです。

ところが、そんなフラッシュカードも、正しく使い方を理解しないと、発達や発育に影響が出ることがあるのだとか……。

フラッシュカードを繰り返すことによる子どもへの影響

フラッシュカードをやりすぎてしまったお子さんは、稀に次のような状況になってしまうこともあるようです。

・独り言ばかりを言うようになって名前を呼んでも振り返らなくなった

・自主性が失われてしまった

実際に熊野先生が指導している保護者の方も、同じような状況になったそうです。

その方のお子さんは2歳でしたが「自分の名前も言えないのに魚の名前を連呼している」という状況に驚かれたようです。

熊野先生

それは、本人の自主性が無い受け身の状態で情報を与え続けてしまったからです。

たとえば、普通に生活している場合、納豆について知るのはそれを食べたときですよね。

口に含んだときの食感、味、ニオイなど体感しながら納豆の存在を知ります。

セミに関しても同じです。家の外に出たらセミが鳴いていて、虫取り網で捕まえて観察してはじめて「これがセミなんだ」と理解します。

ですがフラッシュカードの世界では、それが何かも分からないまま、絵と言葉で一気に情報を刷り込んでしまっているわけです。

大切なのは「本物を自由に」感じること

幼児期は五感を思いきり使って世界の物事を学ぼうとしている時期です。

・手で触れる

・感触を味わう

・耳で音を聞く

このように、本物を、自由に感じる体験を繰り返すことで、世の中のことを知っていくのだと熊野先生は仰います。

熊野先生

たとえば、電車について知るのに、カードを見て知りたいですか?

それとも、ママパパと一緒に電車に乗りながら「電車って大きいなあ。これでどこかに行くのかな?」と体験と共に知りたいですか?

ライオンについて知るのに、カードを見て知りたいですか?

それとも、家族と動物園に行って「ライオンって強そうだな。あんな大きな動物がいるんだ」という体験と共に知りたいですか?

私がお子さんなら、実際に体験しながら世の中を知っていきたいと思います。

その一番の理由は「自分で自由に感じることができる」からです。

自分の目で見て、音を聞いて、それを触ってみて、頭で考えて……。

実際に体験をさせてあげるほうが、長い目で見ると頭のよい子に育つように思います。

フラッシュカードの効果的な使い方とは

ここまでフラッシュカードについての誤解や影響について触れてきましたが、フラッシュカードがよくないというわけではありません。

熊野先生が仰っていたように「本物を自由に感じさせてあげること」を大切にしながら活用していく方法があります。

幼児教室ひまわりの講師で、自身のお子さんを京大医学部と阪大医学部に合格させたという大平先生はお子さんにフラッシュカードをされていました。

大平先生のエピソードをもとにフラッシュカードの上手な活用方法をご紹介します。

熊野先生

大平先生のこんなエピソードがあります。

フラッシュカードのなかには「お母さん」「お父さん」というカードがあり、お母さんのカードにはそれらしい女性の絵が、お父さんのカードには男性の絵が描かれていました。

でも、大平先生はそこで疑問を抱かれました。

「これって、この子にとって本当のお母さんじゃない、本当のお母さんは私なのに……。」

そこで大平先生はフラッシュカードの「お母さん」の顔写真をご自身の顔写真に「お父さん」の顔写真をご主人の顔写真に張り替えて使用されました。

ついでに、お子さんの顔写真も貼って「ぼく」というカードにされたようです。

フラッシュカードはあくまで子どもが興味をもつきっかけと捉えて、カードで知ったモノを見たり触ったりして子どもに体験をさせてあげることが大切です。

まとめ

子どもの知育、脳の刺激によいと思われてきたフラッシュカードには意外な落とし穴があったことが分かりました。

何事もバランスよく体験させてあげることが大事です。フラッシュカードで知った知識を、実際に見て触ったり「カードでも見たことあるね」「本物は大きいね」などと親子で会話をしたり、お子さんの体験とリンクさせて上手に活用してみてください。

今回ご協力いただいた教室

今回、取材にご協力いただいた『幼児教室ひまわり』の詳細は以下のリンクからご覧ください。

コチラの記事も読まれています

当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります