「ピアノの練習時間」を気にしすぎ!?先生が教える“時間よりも大切なこと″

子どもの習い事として昔から人気の高い「ピアノ」。音感や感受性を伸ばすだけでなく脳の発達にもよいと言われており、お子さんに習わせているというご家庭も多いですよね。でもいざ習い始めると多くのママ・パパが気になるのは「どのくらい練習したらいいの?」という疑問ではないでしょうか。また、練習を嫌がるお子さんへの対応にお悩みのママ・パパもいらっしゃいますよね。そこで今回SUKU×SUKU(スクスク)は、神奈川県横浜市にある福田音楽教室の福田りえ先生のブログに注目しました。

※本ページはプロモーションが含まれます

目次

- 一日○分より大切なのは「どうやったら練習したくなるか」

- 練習したくなるには?「音を楽しむこと」と「できた!の体験」

- 練習を嫌がる子には?「なぜ練習するのか」を考える

- 「練習する3つの理由」とは?

- 「やればできる」を実感するため

- 「自分の出す音には必ず反応がある」ことを知るため

- 「自発的にやる力」を引き出すため

- まとめ

- 今回ご協力いただいた教室

- コチラの記事も読まれています

一日○分より大切なのは「どうやったら練習したくなるか」

一日何分は練習するべきか気になるところですが、お子さんが小さなうちは日によって機嫌の良し悪しなども違い、毎日決まった時間を練習するのは難しいですよね。ピアノの練習時間に関して、福田先生はこのようにおっしゃいます。

福田先生

習い始めの生徒さんとその親御さん方に「毎日このくらいは絶対に練習してくださいね!」とは言わないようにしています。

なぜなら、「練習すれば上手になることくらい誰でも知っているから」だそう。たしかに「毎日○分練習しようね」と言葉にして決められてしまうとプレッシャーを感じてしまいそうですよね。

福田先生

問題は、どうやったら練習したくなるか?なんです。

小さなうちや習い始めのお子さんは練習時間を決めることよりも、子どもが「練習したい!」と思えるきっかけや環境を与えてあげることが大切なのだそうです。

練習したくなるには?「音を楽しむこと」と「できた!の体験」

親御さんとしては、「始めたからにはしっかりと練習して欲しい」と思いますよね。練習を嫌がるお子さんの対応には困ってしまうのも無理ありません。ですが福田先生曰く、まず音を楽しむことが大切なのだそう。

福田先生

練習時間の長い短いよりも「音って楽しい~!」と思えることが一番大切です。

子どもって、楽しいことが大好きですよね。大人だってそう、楽しいことは意識しなくても自然と取り組んでしまいますよね。

ではいったい、どのようにピアノの楽しさを伝えたらよいのでしょうか。

福田先生

ピアノはもちろん、いろんな楽器に触れてみましょう。弾いて、叩いて、音を出して、音色を感じて、「うわ~楽しい!」と心から思えること。これが重要です。

ピアノにこだわらず、いろいろな楽器に親しんでみることで音を奏でる楽しさを感じさせてあげるとよいのですね。

また、「小さな成功体験」の積み重ねが練習したい気持ちの原動力となるのだそうです。

たとえば、お子さんが好きなアニメの曲に合わせ、身近な楽器を使って合奏してみます。すると「大好きな曲を自分で奏でることができた」という気持ちが小さな成功体験となり、もっと弾きたいという気持ちが自然とわいてくるのですね。

福田先生

楽しいから好きになり、好きだから練習もする。練習するから伸びる、伸びるからますます好きになる、といったよい循環が生まれます。

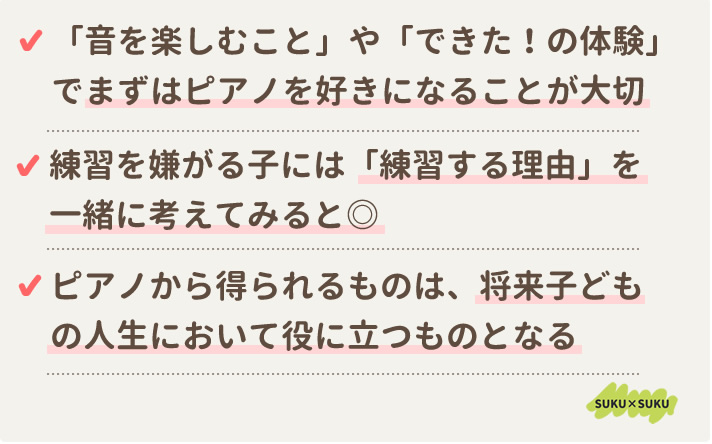

好きこそものの上手なれとは言ったもので、子どもがピアノを練習をしたくなる近道とは、音を楽しみ、できた!を体験し、ピアノを好きになることなのですね。

練習を嫌がる子には?「なぜ練習するのか」を考える

「最近子どもが練習を嫌がるようになってきた」とお悩みのママ・パパも多いですよね。小学校に入ったり学年が上がったりするにつれ、友達関係・学校の授業・他の習い事など、気になること・興味を引くことがたくさん現れます。するとピアノに対する「楽しい!」の気持ちを保つことが難しくなる時期があるのだそうです。

また、慣れてくると練習曲も徐々に難しくなるので「うまく弾けない!」と壁に当たることもあります。そうして「練習したくない」となるわけです。いわゆるスランプです。

そんなときは「なぜピアノを練習するのか」を考えてみるとよいと福田先生はおっしゃいます。

福田先生

どうして練習したほうがよいのか、それにはどんな意味があるのか、まずはそこを理解してあげ、上手く伝えてあげてください。

練習を嫌がる時期のお子さんにはママ・パパから「弾きたくないときもあるよね」「うまくいかないと嫌になるよね」と共感してあげたうえで、「練習ってなんでするのかな?」と理由を一緒に考え、話し合ってみるとよいのですね。

「練習する3つの理由」とは?

それでは福田先生がお考えになる「ピアノを練習する3つの理由」をみてみましょう。

練習する理由をお子さんと考えるヒントになるとよいですね。

「やればできる」を実感するため

ピアノは練習すればするほど上達し、努力に見合った結果が得られます。「頑張ったからできた」「自分はこんなに頑張ることができる」という気持ちを、練習を通して感じます。

この経験は、社会で積極的に生きていくために必要な「自己肯定感」を育むことに繋がるのだそうです。

福田先生

小さなお子さんには「少し前は音符も読めなかったのに、いまではこんな曲が弾けるようになったよね。どうしてかな?……たくさん練習したからだよね。」と成長を言葉にして褒めてあげ「やればできる」ということを伝えてあげるとよいですね。

「自分の出す音には必ず反応がある」ことを知るため

ピアノを弾くと周囲から何かしらのリアクションがあります。「楽しそうな音だね」「力強く弾けたね」といった嬉しい反応をもらえることもあれば、ときにはその反対もあります。

そういった、さまざまな反応に対応し、順応していくという経験から「コミュニケーション能力」が高まり、「社会性」が身につくのだそうです。

福田先生

まだ自分の感情に気づきづらい小さなお子さんには「嬉しかったね」「残念だったよね」と気持ちを代弁し、共感してあげるとよいですね。

「自発的にやる力」を引き出すため

ピアノというものはこれが正解!という答えやゴールはありませんよね。よって、練習の過程で「ここはこうしたほうが弾きやすいな」「ここはもっと元気に弾いてみようかな」と自分なりの創意工夫が生まれやすいのです。

こうした発見や発想は、自ら何かを生み出す「創造力」や「企画力」の向上に繋がるのだそうです。

福田先生

小さなお子さんには「ここはどうしたら弾きやすいかな?」というような声がけをして創意工夫のきっかけを与えてあげるとよいですね。

ブログの最後に福田先生はこのような言葉をおっしゃっています。

福田先生

人はピアノのみに生きるにあらず、ピアノから得られた一つ一つの糧による。

人生ピアノがすべてではなくとも、ピアノから得られるものは、将来お子さんの人生において必ず役に立つものとなると言えるのではないでしょうか。

「練習の習慣がなかなかつかない……」「練習を嫌がるがこのまま無理してでも続けるべき?」とお悩みのママ・パパ、そしてお子さんは、この言葉を頭の片隅に入れておいてはいかがでしょうか。少しお休みしよう、今日はやってみよう、と気楽に取り組んでみて、ピアノが楽しいものとなるとよいですね。

まとめ

ぜひ、親子で合奏して音を楽しんだり、練習する理由や目的を話し合ったりしてみてくださいね。小さなお子さんだと話し合いは難しいと思われるかもしれませんが、「ピアノが上手になるとどんな素敵なことがあるのかな?」と将来を見据えてワクワクできるようにお話してみてはいかがでしょうか。

今回ご協力いただいた教室

今回、取材にご協力いただいたFUKUON代表・福田音楽教室主宰、福田りえさんの詳細は以下のリンクからご覧ください。

コチラの記事も読まれています

当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります