子どもに間違って覚えさせてない?書道の先生に聞いた「きれいな字が書ける3つのポイント」

きれいな字を書くために大切なのは、正しい姿勢で道具を使うこと。そんな書道の心得を初心者でも分りやすいように動画で解説しているのは、書道家の柳生暢春先生です。きれいな字が書けることは、子どもにとって自信になります。また社会人になってからも字がきれいだと印象がよく、周囲からの信頼につながることもあるでしょう。そこで今回SUKU×SUKU(スクスク)は、大阪市で『柳生書道教室』を主宰する柳生先生のYouTubeから、書道での正しい姿勢と筆や文鎮の使い方について紹介します。

※本ページはプロモーションが含まれます

目次

- 書道の姿勢での3つのポイント

- 文鎮(ぶんちん)は2本使いがおすすめ

- 正しい筆の持ち方と墨の付け方【大筆・小筆】

- 大筆の持ち方

- 大筆の墨の付け方

- 小筆の持ち方

- 小筆の墨の付け方

- まとめ

- 今回ご協力いただいた教室

- コチラの記事も読まれています

書道の姿勢での3つのポイント

今回SUKU×SUKU(スクスク)がピックアップしたYouTubeはこちら。

書道は、姿勢が基本です。書くときの姿勢で大切なのは「P・P・G」だと、柳生先生は仰います。

柳生先生

正しい姿勢をつくるときのポイントは、以下の3つです。

1. 背筋をピンと伸ばす

2. 足はハの字でピタッと固定

3. 机とおなかの間には、グーがひとつ入るくらいの隙間をつくる

まずは「ピン・ピタッ・グー」の「P・P・G」ができているか確認してみましょう。

初めのうちは、よい姿勢をキープするのが難しいかもしれません。しかし毎回意識をすることで、自然とできるようになるそうです。肩の力は抜いてリラックスしながら「P・P・G」を心がけてみましょう。

柳生先生

正しい姿勢を維持するには、イスと机のバランスも重要になります。机の高さとおへその位置が、ぴったり合っているのがベストです。

またイスに座ったときは、おへその前に半紙の中心がくるようにしてくださいね。

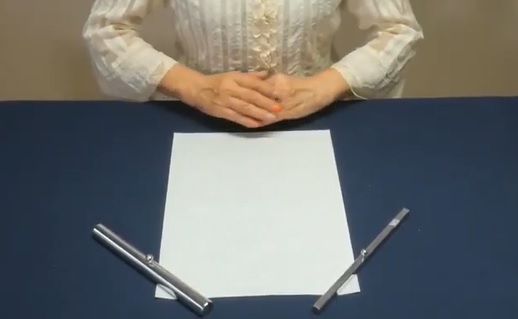

文鎮(ぶんちん)は2本使いがおすすめ

柳生先生曰く、文鎮は短いものを2本使うのがおすすめだそうです。その理由は、長い文鎮を1本使うよりも、大きな字を書けるからなのだそう。

柳生先生

文鎮が2本ある場合は、ハの字に置きます。そうすると、半紙の上部までめいっぱい使って大きくしっかりした字を書けるのです。

文鎮が1本の場合は、半紙の上部を隠してしまうので書けるスペースが減り、字が小さくなりがちです。かと言って文鎮ギリギリまで書こうとすると、墨がにじんで字が崩れてしまいます。

もし習字道具をまだ揃えていない場合、子どもがのびのびと字を書けるように文鎮は2本用意しておくのがよいかもしれませんね。

正しい筆の持ち方と墨の付け方【大筆・小筆】

大筆の持ち方

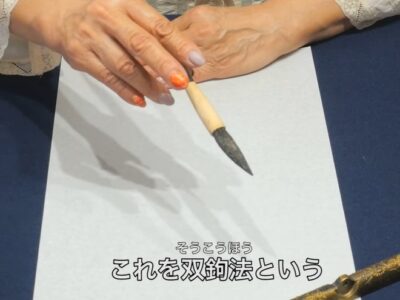

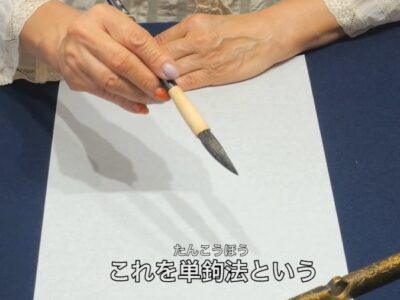

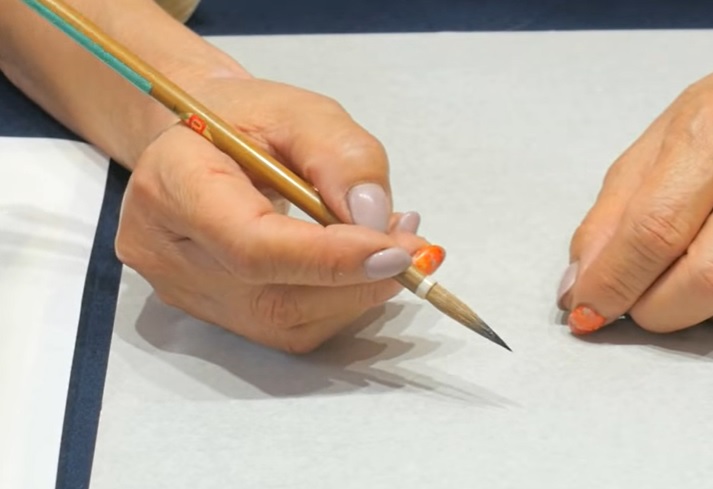

筆の持ち方次第で、字の形や線の質は変わってくると仰る柳生先生。きれいな字を書くための筆の持ち方について、次のように解説しています。

柳生先生

筆の根元に近い部分を持つ人が多いのですが、筆の先端から3分の1くらいの位置を持つようにしてください。そして字を書くときは、筆をしっかり立てましょう。

人差し指に中指を添える持ち方は双鈎法(そうこうほう)、鉛筆を持つように人差し指を筆に一本掛けする持ち方は、単鈎法(たんこうほう)と言います。

子どもが書きやすければ、どちらの持ち方でもよいと柳生先生は仰います。ちなみに関西地方では双鈎法で教えている学校が多く、書道教室でも双鈎法で書く生徒が多いそうです。

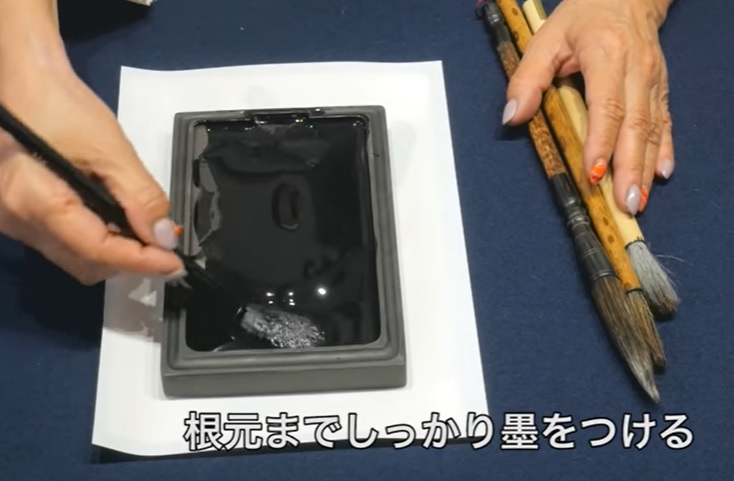

大筆の墨の付け方

筆にしっかり墨を付けたつもりでも、途中で字がかすれてしまうことはありますよね。大筆に墨を付ける場合は、筆の内部に墨がたまるようたっぷり浸すことが大切だと柳生先生は仰います。

柳生先生

根元までしっかり墨を行き渡らせないと、濃くはっきりとした字が書けません。

筆の内部に墨のタンクができるようたっぷり浸透させると、筆も引き締まって字が書きやすくなりますよ。

小筆の持ち方

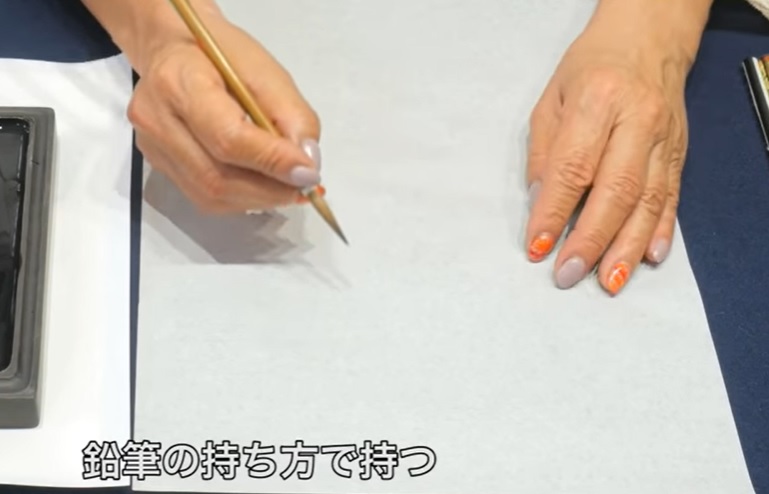

柳生先生曰く、大筆と違って小筆の持ち方には名称がないそうです。小筆を持つときは、鉛筆と同じように持ってみましょう。

柳生先生

筆の軸の部分を「筆官(ひっかん)」と呼びます。小筆を持つときは、筆の根元に一番近い筆官を持ちましょう。

親指は少し上向きに、そして人差し指の第二関節に筆官を当てるようにするのがポイントです。

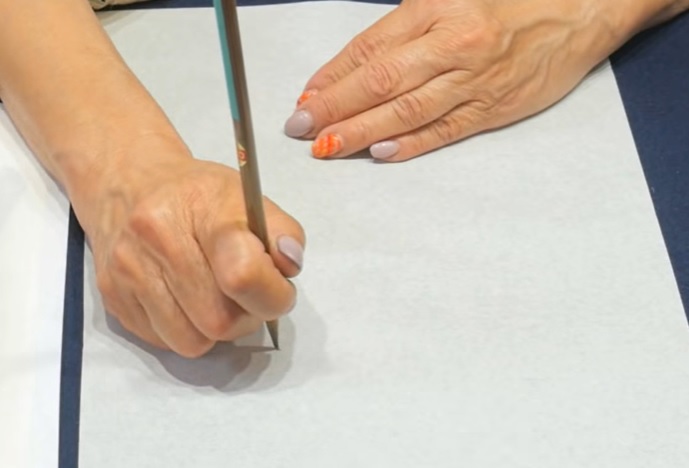

ちなみに、小筆で字を書くには2通りの方法があるそうです。どちらも手を安定させて書くのに役立ちます。

・提腕法(ていわんほう)

右手の小指あたりが半紙を擦るように滑らせて書く方法

・枕腕法(ちんわんほう)

左手が右手の枕になるよう手首あたりに添え、左手を滑らせて書く方法

両方試してみて、子どもが書きやすそうな方法を選びましょう。

小筆の墨の付け方

大筆のときは根元までたっぷり墨を付けますが、小筆は少量でOKです。墨の量の目安について、柳生先生はこのように解説しています。

柳生先生

小筆は穂先から7mm〜1.2cmまで墨を付けます。字を書くときは、穂先2mm程度を使うようにしましょう。

小筆で墨を付け過ぎると字がにじんだり、太くなったりするので注意が必要です。墨を付けたら、穂先を整えながら余分な墨を落としましょう。

まとめ

筆の持ち方や使い方は、間違ったまま覚えてしまうと矯正するのに時間がかかります。後で苦労しないためにも、低年齢のうちから正しい方法で習得しておくことは大切です。

これから子どもに書道を習わせようと思っている方はもちろん、すでに習わせている方も、基本がしっかり身につく柳生先生のYouTubeをぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

今回ご協力いただいた教室

今回、取材にご協力いただいた『柳生書道教室』の詳細は以下のリンクからご覧ください。

コチラの記事も読まれています

当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります