小学生の勉強時間は「〇〇×15分」が目安!通塾が必要な2パターンとおすすめ勉強法を解説

「塾に行っているお友達もいるし、うちの子も行かせたほうがよいのかな?」「家での勉強ってみんなどうしてる?」 そんな疑問をお持ちの親御さんも多いのでは。いまは小さい頃からしっかり勉強に取り組ませているという親御さんも多く、まわりのお子さんの勉強事情は気になるところだと思います。今回SUKU×SUKU(スクスク)は『オンライン家庭教師peace』のブログに注目。全3回にわたってご紹介している「小学生の勉強」について今回第2回目は「学年別のおすすめ勉強法」です。

※本ページはプロモーションが含まれます

目次

- 小学生の勉強時間目安は「学年×15分」

- 塾が必要な子どもは2パターン

- 1.学校の授業についていけていない

- 2.中学受験の予定がある

- 学年別のおすすめ勉強サポート法①1~2年生

- 学年別のおすすめ勉強サポート法①3~4年生

- 学年別のおすすめ勉強サポート法①5~6年生

- まとめ

- 今回ご協力いただいた教室

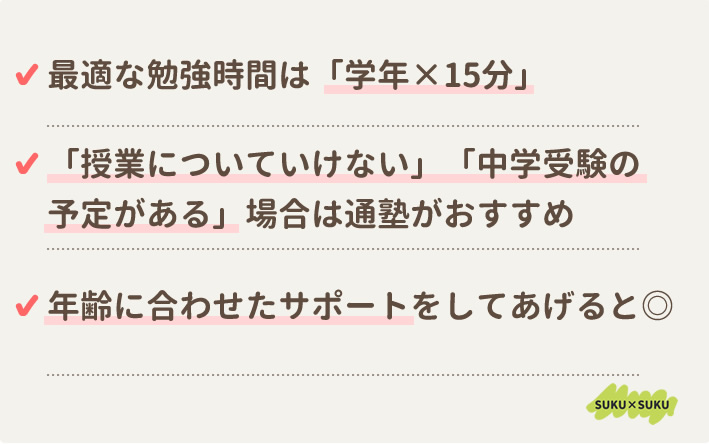

小学生の勉強時間目安は「学年×15分」

まずは親御さんたちの気になる「小学生の勉強時間」について、永見先生はこのように仰っています。

永見先生

一般的に小学生に最適な勉強時間は「学年×15分」とされています。

1年生 15分

2年生 30分

3年生 45分

4年生 1時間

5年生 1時間15分

6年生 1時間30分

6年生になると毎日1時間半も勉強するの?と驚かれた親御さんもいらっしゃるかもしれませんね。これはあくまでも目安です。中学受験をする子もいるため、5年生ごろから学習時間が自然と増えていくお子さんも多いそうです。

そして、子どもが勉強に集中できる時間について先生はこのように仰っています。

永見先生

子どもたちの集中力が続く時間は小学校低学年なら「年齢プラス1分」程度、高学年でも「15分」ほどと言われています。

1~2年生 7~9分

3~4年生 9~11分

5~6年生 15分

そのため、勉強時間は長ければよいというものでもありません。ダラダラと取り組んでいては、何時間勉強しようと効果は期待できなくなります。

効率のよい勉強には「目的意識」や「課題意識」を持ち、主体的に勉強できているかという視点が大切です。

時間はあくまで目安であって、それよりもまずはお子さん自身が意欲的に、集中して取り組めることを最優先に考えるとよいですね。

15分ごとに休憩を挟んでもよいですし、朝と夕方の1日2回に分けて勉強をしてもよいですね。

いずれにしても、お子さんが主体となって勉強に取り組めるよう親御さんはサポートをしてあげましょう。

塾が必要な子どもは2パターン

小学生の勉強法を考える中でどの親御さんも気になるのは「塾」の存在ではないでしょうか。もしくは家庭教師や通信教育。

「小学生から塾に行かなくても…」と思う一方、お友達が塾に行き始めたと聞けば「うちも行かせたほうがよい?」と悩む親御さんも多いと思います。

こちらに関して永見先生は「学校の授業をしっかり理解できていればあえて通うこともない」と仰っています。

永見先生

小学校から出される宿題は、授業内容の復習や定着を促すものです。

そのため授業をしっかり理解できていれば自力で宿題に取り組めるため、基本的に家庭学習で対応できると考えてよいでしょう。

しかし次の2つのパターンにあてはまるお子さんの場合は、塾や家庭教師など、家庭学習以外の勉強法の検討をおすすめされています。

1.学校の授業についていけていない

・宿題の手が止まっている

・分からないと聞いてくる回数が増えた

このような兆候があったときはお子さんの勉強の様子をよく見て、話を聞いてあげるとよいそうです。

永見先生

とくに積み上げ教科である算数は、前の学年で理解が曖昧なままだった部分がいまの学年の「まったく分からない」につながっていることも多いです。

それは決して珍しいケースではないので、お子さんを責めたり、問い詰めたりしないでくださいね。

そのようなお子さんには「マンツーマン」か「少人数制指導」の形態がおすすめなのだとか。

永見先生

マンツーマンや少人数制指導塾は、お子さんが分からなくなっている根本までさかのぼり、お子さんの理解度に合わせて指導をしてくれるためおすすめです。

また、お近くにお子さんに合いそうな塾がない場合はオンラインという選択肢もありますよ。

2.中学受験の予定がある

中学受験は学校別に固有の傾向がある上に、出題される問題も小学校の授業内容を超えたものが多いので、学校の授業だけでは対策が難しいそうです。

永見先生

中学受験用の塾を選ぶ際には

・お子さんの志望系統に強いか

・指導形態がお子さんにあっているか

を重視するとよいですよ。体験授業は必ず受け、親御さんも一緒に実際に校舎に行ってみましょう。

学年別のおすすめ勉強サポート法①1~2年生

ここからは「家庭でも取り組みやすい勉強法」「親御さんのサポート法」を学年別にご紹介していきます。

永見先生

小学生の勉強は「興味」「分かる・できる喜び」がキーワードです。

勉強が苦手、勉強がキライになる前には必ず「内容に興味が持てない」「よく分からない」という段階があります。

そうならないよう、楽しく取り組める工夫を凝らしていきましょう。

小学1~2年生は学校で学ぶこと自体に新鮮味があり、何に対しても興味を持ちやすい学年です。この特性を活かして勉強のサポートをしてあげられると「楽しみながら取り組めるようになる」と永見先生は仰っています。

永見先生

「興味を広げ、知っていることを増やす」ように意識しましょう。

文字でも計算でも、理科や生活分野でも構いません。学校の授業で登場したときに「それ、知ってる!」という優越感を持てると、子どもの「勉強(学校の授業)に対する自尊心」が満ち、意欲が湧きます。

ただ、こんな注意点もあるのだとか。

永見先生

教科書の内容を予習する際は「ひらがな・カタカナの書き取り、九九」程度に留めるというバランスも大切です。

授業で扱う内容がいつも知っていることばかりだと「それももう知ってる~」と授業に対する価値と興味を急速に失いかねません。

「自分だけできない」という挫折経験をしてしまうと勉強へのやる気を失わせかねません。とはいえ今度は予習が進みすぎていても「授業がつまらない」となってしまいます。

周りと同じか、ちょっと速いくらいのペースで「できる」ようになっていると自信をもって先に進んでいけるのですね。

学年別のおすすめ勉強サポート法①3~4年生

小学校3~4年生といえば理科・社会の学習が始まること、また算数でつまずきやすいお子さんが出始めることが特性です。

永見先生

「10歳の壁」という言葉があるように、小学3~4年生の時期というのは、それまではスポンジ状でなんでも吸収できていたのが「理解して覚える」という形へシフトチェンジする段階になります。そのため苦手が生まれやすい学年なのです。

そんな3~4年生には次のようなサポートがおすすめだそうです。

永見先生

理科や社会は、興味が持てないと授業にまったく身が入らないという場合もあります。

そうならないためには、実体験をさせたり具体的な情報を与えることが有効です。 子どもたちは「身近なもの・自分に関係があるもの」には興味を持ちやすいからです。

博物館に行ってみたり、家庭菜園に取り組んでみたり、生き物を育ててみたりと、体験を通じた学びの機会を作ってあげられるとよいですね。

また算数に関しても、身近なものから積極的に思考を取り入れてあげることができるそうですよ。

永見先生

ピザやケーキを切るときに分数で考えてみたり、お菓子をみんなで同じ数に分けたら一人いくつ?と質問してみたり、生活の中に算数を積極的に取り入れましょう。

生活の中で理解できるようになることは多いですよ。

レベルが上がりつまずきやすくなる3~4年生では、生活の身近なものと勉強をつなげてあげる工夫をするとよいのですね。

また低学年同様、サポートがまだ必要な時期です。社会では日本地図の学習も始まる時期なので、お風呂やリビングに日本地図ポスターを貼って親子でクイズを出し合うなど「楽しく学ぶこと」に重点を置いたサポートをしてあげられるとよいですね。

学年別のおすすめ勉強サポート法①5~6年生

5~6年生は勉強の内容も難しくなり、得意科目・不得意科目がはっきり分かれてくる時期です。

永見先生

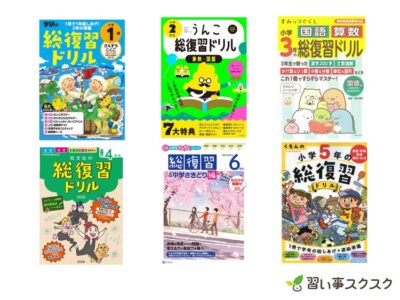

お子さんが楽しく学べるように、教材や勉強法にお子さんの好きな要素を取り入れるとよいですよ。

教材を買うときは好きなキャラクターが載っているものにする、ゲーム要素を取り入れたオンライン学習を探してみる、といった工夫もよいですね。

また、3~4年生に引き続き、算数が分からなくなるお子さんが多いため、親御さんのこんなサポートが大切だと永見先生は仰っています。

永見先生

筆算は桁をそろえて真っすぐ書けているか、いい加減に暗算していないかなど、日頃からチェックしてあげましょう。

苦手なお子さんが多い「割合」であれば、買い物中に「300円のお肉が20%引きだって!いくらかな?」とクイズを出すなど、生活の中に算数を積極的取り入れてみましょう。算数への抵抗が薄れやすいですよ。

5~6年生は自我が強くなる年頃でもあるので、場合によっては塾や家庭教師、通信教育など「親以外の第三者」の力を借りることも手だそうです。

まとめ

塾に通うことで効果を得られるお子さんもいる一方、家庭学習での親御さんのサポートも大変重要であることが分かりました。親はわが子のこととなると一生懸命になりすぎてしまったり、子どもはそんな親に反抗してみたり……家庭学習がうまく進まない!ということ、どのご家庭もあると思います。

そんなとき親御さんは一人で気負わず、親子二人三脚の気持ちでお子さんと一緒になって試行錯誤していきましょう。家庭学習の際は今回ご紹介した学年別勉強サポート法もぜひ参考にしてみてください。

今回ご協力いただいた教室

今回、取材にご協力いただいた『オンライン家庭教師peace』の詳細は以下のリンクからご覧ください。

当記事の情報は記事の公開日もしくは最終更新日時点の情報となります